Franz Schubert

Franz Schubert wurde 1797 „Am Himmelpfortgrund“ geboren, wo sein Vater Leiter der Elementarschule war. So idyllisch, wie das klingt, war das Leben in der Wiener Vorstadt aber nicht. Es gab hohe Inflation und Währungsreform, die hygienischen Verhältnisse und die Trinkwasserversorgung waren schlecht. Von den 14 Kindern seiner Mutter überlebten nur fünf. Der Vater brachte es aber fertig, ein Haus zu kaufen und aus der Schule ein erfolgreiches Familien-Unternehmen zu machen. Besonders wichtig waren ihm die religiöse und musikalische Ausbildung der Kinder.

Gut vernetzt im Wiener Musikleben, stellte er seinen auffallend begabten siebenjährigen Sohn dem berühmten Hofkapellmeister Antonio Salieri vor. Dadurch konnte Franz mit 11 Jahren einen der beiden Freiplätze für die kaiserliche Hofkapelle bekommen, wo er als erster Sopran jeden Sonn- und Feiertag zu singen hatte.

Er bekam einen Platz im Stadtkonvikt und durfte mit adeligen und gutbürgerlichen Mitschülern das Akademische Gymnasium besuchen. Der Konviktsdirektor, Piaristenpater Lang förderte großzügig das Musizieren in der Freizeit. Das Schülerorchester war mit Pauken, Trompeten und Klarinetten gut besetzt. Schubert bekam Geigen- und Klavierunterricht bei dessen Leiter, dem Hoforganisten und Bratscher Wenzel Ruzicka und vertrat ihn häufig beim Dirigieren. Sein Mitschüler Holzapfel berichtet, dass „täglich abends eine ganze Sinfonie und zum Schluss eine möglichst rauschende Ouvertüre“ gespielt wurde. Darunter „die Sinfonien von Joseph Haydn, Mozart, dann die ersten zwei von Beethoven, ferner alle damals gangbaren Ouvertüren, selbst Coriolan und Leonore. Alles, versteht sich, höchst roh und mangelhaft und auf schlechten Instrumenten.“ Daneben wurde die neueste Literatur gelesen, gesungen und freigeistig diskutiert. So bekam Franz genug Anregungen für seine eigenen Werke. Viele Gedichte wurden von Schubert gleich in Musik gesetzt. Der Freundeskreis sorgte dafür, dass Franz das teure Notenpapier nicht ausging, von dem er unglaubliche Mengen verbrauchte.

In den Ferien wurde zu Hause die ganze Quartett-Literatur durchgespielt: Die älteren Brüder Ferdinand und Ignaz spielten die Geigen, Franz die Bratsche und der Vater das Cello. 1812 kam Schubert in den Stimmbruch. Anders als Joseph Haydn 63 Jahre zuvor, hätte er bleiben können, aber ihm war klar: „Ich bin zum Componiren und sonst nichts auf die Welt gekommen.“ Daher verließ er das „Gefängnis“, und trat nach einer kurzen Ausbildung als sechster Schulgehilfe bei seinem Vater ein. Nebenbei komponierte er aber noch 2 Sinfonien für das Konviktsorchester. 1815 hatte er bereits 145 Lieder, 4 Bühnenwerke, 2 Klavier-Sonaten und ein Streichquartett geschrieben.

Ein geborener Lehrer war der nur 1,57 m große, kurzsichtige und ständig geistig abwesende Schubert aber sicher nicht. Von dem mageren Gehalt konnte man auch kaum leben, geschweige denn eine Familie gründen. So entschloss er sich Pfingsten 1816 erstmals von zu Hause auszuziehen. Am 17. Juni 1816 notierte er in seinem Tagebuch: „An diesem Tag componirte ich das erste Mahl für Geld. Das Honorar ist 100 fl W.W. „(Gulden Wiener Währung). Im September verließ er endgültig das Elternhaus und zog zum Freund Franz von Schober. Dort stürzte er sich in die Komposition der 5. Sinfonie und hatte sie bereits am 3. Oktober fertig.

Im Wiener Schottenhof hatte der Musiker Otto Hatwig aus Schülern und Erwachsenen, Laien und Profis ein Liebhaberorchester gegründet, das regelmäßig probte und Privat-Konzerte gab.

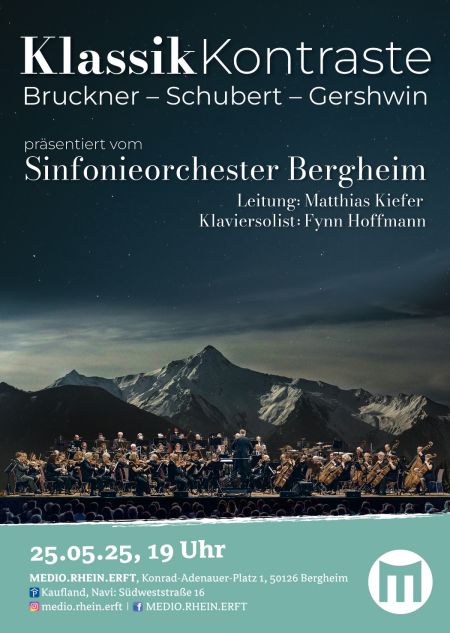

Sie werden also heute eine sehr authentische Aufführung erleben. Nur durch die Zusammenarbeit von Liebhabern und professionellen Musikern gibt es in Bergheim ein so großes Sinfonieorchester. Wir haben aber entscheidende Vorteile: viel mehr Mitglieder, mehr Zeit zum Proben, gute Instrumente und vor allem die großzügige Unterstützung der Stadt. Unsere freischaffenden Profi-Aushilfen haben es auch heute noch nicht leicht, aber niemand von uns muss hungern und frieren wie zu Schuberts Zeiten. Dafür, dass das so bleibt, können Sie sorgen, indem Sie eifrig unsere Konzerte besuchen und weiter empfehlen.

Bereits Anfang 1816 hatte Schubert sich in seiner Vierten „Tragischen“ c-Moll-Sinfonie mit dem großen Vorbild Beethoven auseinander gesetzt. Mit der Fünften war Mozart an der Reihe. Am 13. Juni schwärmte er nach dem Hören eines Mozart- Streichquintetts in seinem Tagebuch: „O Mozart, unsterblicher Mozart, wie viele o wie unendlich viele solche wohlthätige Abdrücke eines lichtern besseren Lebens hast du in unsere Seelen geprägt.“ Die Fünfte in der Paralleltonart B-Dur entspricht auch genau der Besetzung von Mozarts g-Moll Sinfonie, wenn auch vielleicht aus praktischen Gründen. Das Hatwigsche Orchester war wohl in der Ferienzeit nicht so groß.

Ein „schwacher Abguss von Mozart“, schrieb Eduard Hanslick 1841 nach der ersten öffentlichen Aufführung in Wien. Heute sehen wir es wohl eher als gelungenes „Gesellenstück“ eines genial-eigenständigen 19-jährigen in der klassischen Form. In seinen Liedern hatte er immer den Text, der die Form vorgab; hier mussten die unendlich vielen Melodien, die in seinem Kopf herumschwirrten, selbst eine überzeugende Form finden. Das taten sie - und wenn man genau hinhört, kann man darin viel eigene Schubert-Handschrift finden.

Gleich im 1. Satz „Allegro“ (Fröhlich) beschränkt er die übliche langsame Einleitung auf 4 Takte Bläserkadenz, die später wieder auftauchen und in entferntere harmonische Regionen führen wird. Dann mischen sich ganz leise die ersten Geigen mit einer wienerisch-eleganten Melodie ein, bevor plötzlich ein energisches Forte mit starken Akzenten einbricht. Das wird typisch schubertisch bleiben: dynamische Gegensätze auf engstem Raum; auch harmonisch wechselt die Stimmung oft ganz schnell und unvermittelt.

Im 2. Satz „Andante con moto“ (Gehend, mit Bewegung), ist das Thema berührend schlicht, aber nicht banal. Es entwickelt sich aus einem dialogischen Bläser- und Streichergespräch. Da scheint jemand verliebt zu sein, denn nach einem merkwürdig stillstehenden Schwebezustand beginnt ein banges und schmerzliches Herzklopfen, gefolgt wieder von scharfen Akzenten und grübelndem Nachdenken, was nun zu tun ist. Das Ganze wiederholt sich erneut , bis der Satz am Ende ganz leise verklingt.

Im 3. Satz „Menuetto, Allegro molto“ setzt sich wieder der energische Aufbruch durch. Das ist kein barockes Menuett mehr. Aber auch hier meldet sich das leise Herzklopfen wieder zu Wort; die beiden Zustände wechseln sich ab, bis sich im Trio die Gefühle im Wiener Ländlertakt wiegen.

Im 4.Satz „Allegro vivace“ (Lebhaft fröhlich) setzt sich dann endgültig der schwungvolle Optimismus durch, allerdings auch wieder ganz leise beginnend. Hier hat eher Joseph Haydn Pate gestanden, sein Witz und auch die Neigung zu kleinen feinen Überraschungen. Der Schluss ist zwar forte, aber nicht triumphal, nach ständiger Abwechslung von laut und leise. Hier geht es um Mitgefühl, nicht um Überwältigung.